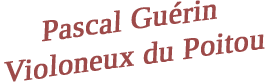

Retrouvez pour chaque plage du cd de Pascal, des explications pour en savoir plus sur le contexte du morceau, le/les violoneux qui l'ont interprété avant lui, des liens vers les archives sonores et/ou vidéos et plus encore. Parfois, un des morceaux du cd vous sera proposé à l'écoute. Bonne découverte.

Trois versions d’un thème mélodique incontournable, connu, lors de leur apprentissage, de presque tous les violoneux collectés en bocage, qui résume à lui seul l’âme de cette danse emblématique : l’avant-deux, avec une structure à deux thèmes principaux A-B, joués sur deux rythmiques, ternaire et binaire, avec variation de la sensible ou sous- tonique sur le mode majeur, à tempérament inégal lié au placement du deuxième doigt en première position, caractéristique chez presque tous les violoneux en bocage, avec agencement des reprises de figures de la danse décliné suivant les «micro-territoires» auxquels elles appartiennent.

Les paroles servant de support pouvaient également varier : « Il est mort le père aux Louis d’or Tu n’le verras plus le père aux écus (ou : il ne pèt’ra plus...) ou Al ét morte la chèvre a Becot A becot'rat pu la chèvre a Bouju... »

Seule la deuxième version recueillie auprès de Maximin comporte des paroles attribuées, nous a-t-il dit, à sa grand-mère quand elle gardait ses oies (les pirotes, en parler poitevin) ; le tét : le toit (abri aux animaux). « A sant den l’tét lés pirotes lés pirotes A sant den l’tét les pirotes a mémé... » Les « gavottes » ou refrains chantés constituaient le repère essentiel pour mémoriser un air.

- Marcel Fortin (1908-1986), La Roche-Bordron, Les Epesses (85). Fonds Arcup, enquête 1981, Cerdo 003625_02.

- Maximin Rambaud (1911-1991), Pouzauges, né aux Essarts (85). Cf. - Arcup, Chez Maximin, Violons du bocage n° 2, Geste paysanne, UPCOOP n°20.

- Paul Micheneau (1904-1998), Les Places, Moncoutant (79). Cf. Arcup Chez Paul, Violons du bocage, Geste paysanne, UPCOOP n° 11.

La première mélodie comporte un « glissé » du deuxième doigt (majeur main gauche) vers l’emplacement du troisième : cet « effet de style » n’est qu’une imitation du jeu de violon du père de Maximin (violoneux également) qui avait eu un accident à l’annulaire de la main gauche, ce qui le rendait inutilisable !

« Saint-Antoine avait un cochon Tout autour du cul l’avait d’la dentelle Saint-Antoine avait un cochon Tout autour du cul l’avait des galons »

Refrain populaire chanté sur la légende de l’ermite souvent représenté avec son compagnon préféré...

La seconde entrait dans le répertoire original d’Eugène Blanchard, patronyme de plusieurs joueurs de violon et d’accordéon diatonique, issus de Rochetrejoux et ses alentours, en Vendée.

- Maximin Rambaud, Pouzauges (85). Cf. disque 33 t. Chez Maximin.

- Eugène Blanchard (1906-1987), né à Rochetrejoux (85). Enquête 1977 au Vigneau, à Monsireigne (85). Fonds Arcup, Cerdo 003589_02

Lors de l’enquête, Gustave ne jouait plus du violon mais était capable de gavotter encore les airs de danse qu’il connaissait.

Pour la première mélodie dite de La Tardière (85), commune située dans le canton faisant face à celui de Moncoutant (79), il insistait sur la rapidité, la souplesse, la finesse d’exécution des danseurs de cette commune (« Ils étaient tout petits... » disait-il !)

Le motif mélodique qui débute le second thème évoque plusieurs airs de pas d’été connus en Poitou.

Rien d’étonnant, les deux danses, l’avant-deux et le pas d’été, étant vraisemblablement issues d’une même contredanse : l’Été (cf. Jean-Michel Guilcher, La contredanse et les renouvellements de la danse française, Mouton, 1969).

Les polkas font partie du répertoire de tous les musiciens collectés en bocage. Ici, la première a été transmise au violon, la deuxième à l’ocarina, la troisième à la clarinette.

Nous reviendrons plus loin sur ces deux Gabriel dans les commentaires.

Ocarina et clarinette étaient présents dans les pratiques populaires en bocage (entre autres).

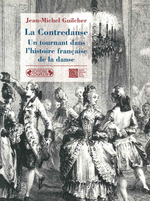

Gabriel Martin à l'ocarina

- Paul Micheneau (1904–1998), Les Places, Moncoutant (79). Rushes du film Les noces de lapin de Pierre Gurgand, 1987.

- Gabriel Martin (1911-1999), Rochetrejoux (85). Enquête 1989. Cerdo 003726_12.

- Gabriel Ouvrard (1905-1985), La Jaudonnière, Pareds (85). Enquête 1978. Cerdo 000124_04.

Difficile de le présenter tant il est entré dans la légende locale de cette partie du bocage.

Tous les violoneux de la génération qui l’ont suivi (Paul Micheneau, Albert Girardeau et son compagnon Alfred Talon, Robert Gilbert, Marius Huguet, et combien d’autres ?) en ont parlé comme d’un modèle presque inimitable.

Certains l’ont hébergé, prenant des leçons au passage, autant qu’il était possible de le retenir, car l’oiseau ne s’attardait pas longtemps... Considéré comme un vagabond, instable, il a contribué à entretenir un véritable mythe au pays, magie du personnage itinérant, à la notoriété publique qui dépassait le bocage.

Mobilisé à Salonique pendant la Première Guerre mondiale, il avait avec lui son violon, nous a assuré Albert Girardeau...

On lui attribuait de tels dons musicaux que l’on peut se demander quelle était la part du mythe et de la réalité.

Aucun enregistrement n’étant connu à ce jour (mais n’est-ce pas mieux ainsi?), seul ce nom de Bourdounau résonne dans les mémoires, et ses mélodies, dont on ignore l’origine, ont traversé les générations grâce à la tradition orale.

Enregistrement du 33 t. Chez Paul, Violons du bocage, 1977. De gauche à droite : Bernard Arnault au hautbois, Pascal Guérin et Paul Micheneau aux violons.

Enregistrement du 33 t. Chez Paul, Violons du bocage, 1977. De gauche à droite : Bernard Arnault au hautbois, Pascal Guérin et Paul Micheneau aux violons.

On ne peut s’empêcher de penser à la chanson L’Âme des poètes, de Charles Trenet :

Longtemps, longtemps, longtemps, après que les poètes ont disparu, Leurs chansons courent encore dans les rues...

Ce mythe du musicien légendaire aux dons inexpliqués se retrouve dans de multiples aires culturelles du monde.

- Ne devrait-on pas nommer ce violoneux, né à la Chapelle-Saint-Laurent (79), par son vrai nom Maximin Billaud (1879-1930) ?

Deux avant-deux, dont le premier pouvait également être joué comme figure d’avant-quatre du quadrille d’Alphonse ou exécutée plus lentement, comme marche de noce. Le second, du répertoire d’Alphonse également, m’a été transmis par Dominique Gauvrit, violoneux, multi-instrumentiste et ancien animateur à l’ATEP-UPCP Vendée à La Roche-sur-Yon, lors d’un échange au cours d’un stage.

L’utilisation du «double corde» chez Alphonse avec bourdons et quintes parallèles sur les appuis principaux est la signature de son jeu, autant qu’il soit possible de l’imiter ! La longévité d’Alphonse Chaillou est quand même à noter : décédé à 103 ans, il a transmis un savoir hérité de son père, également violoneux.

- Alphonse Chaillou (1886-1989), La Ferrière (85), né à La Chaize-Le-Vicomte. Enquête Arcup - OSTOP février 1979. Cerdo 003807_12

La première mazurka était attribuée à Baptiste Girard (1863-1946), de La Forêt-sur-Sèvre (79), par Abbé, qui avait été au nombre de ses élèves, puisque résidant dans la commune limitrophe. Notons que des témoignages d’enquêtes confirment que Baptiste s’était construit un violon-sabot, instrument d’apprentissage populaire cité par plusieurs violoneux du secteur.

La seconde, caractérisée par la répétition de la tonique au premier thème et son rythme « sautillant », tend vers la java, comme la troisième et dernière, en tonalité mineure et au deuxième thème asymétrique.

Marcel Fortin au violon et Pierre Faucher montrant des pas de danse à Florence Guérin de l'Arcup

Marcel Fortin au violon et Pierre Faucher montrant des pas de danse à Florence Guérin de l'Arcup

- Albert Girardeau (1911-1999), dit Abbé, La Boitardière, Saint-Marsault (79). Enquête 1982. Cerdo 003642_07

- Marcel Fortin (1908-1986), La Roche-Bordron, Les Epesses (85). Fonds Arcup 1981. Cerdo 003626_15

- Paul Gabard (1915-1991), Le Poux, Saint-Amand-sur-Sèvre (79). Fonds Arcup 1983. Cerdo 003655_08

Sur la première mélodie, connue sous plusieurs versions dans cette région du bocage vendéen, Eugène nous a chanté ces paroles :

"Dans la forêt là-bas sous les ormeaux / Rien n’est si beau que le chant des oiseaux } bis Rien n’est si beau que le chant du merle / Rien n’est si beau que le chant du moineau } bis "

Lorsqu’il chante cette gavotte, Eugène ne termine pas sa deuxième phrase musicale comme il la joue au violon... Ce cas n’est pas rare dans la tradition orale, preuve s’il en est que la mélodie ne reste qu’un support sans conséquence pour la danse.

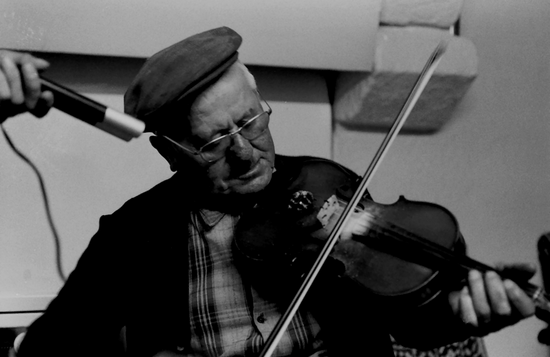

Eugène Blanchard

Eugène Blanchard

La deuxième mélodie, qu’il nomme La mouchampaise, aurait été composée d’après lui par un ancien musicien de Mouchamps (85), non loin de Monsireigne, un dénommé « Martin ».

La troisième, également composée par ce musicien de Mouchamps, selon lui, comporte ces paroles :

"Mes petits amis réjouissons-nous / Voilà les vendanges, voilà les vendanges / Mes petits amis réjouissons-nous / Voilà les vendanges dans l’mois d’août"

L’auteur était-il bien conscient des conséquences du changement climatique ?

- Eugène Blanchard (1906-1987), né à Rochetrejoux (85). Enquête 1977 au Vigneau, à Monsireigne (85). Fonds Arcup. Cerdo 004165.

Cas assez fréquent à la campagne, faute d’instrumentiste, on invitait lors des veillées ou autres assemblées quelqu’un, de préférence réputé, pour faire danser à la goule (à la voix), en gavottant (cf. le lilting dans les zones gaëliques ou le turlutage au Québec) ou en sifflant.

Clovis, lors de notre enquête, bien que malade, avait accepté de nous en donner quelques exemples.

Cette polka est une interprétation au violon de sa gavotte. Mélodie très répandue, elle était connue avec plusieurs variantes de paroles sur le premier thème :

Tes beaux jours sont passés

Belle rose belle rose

Tes beaux jours sont passés

Belle rose du rosier... tilalililalilala...

ou bien

La polka oui c’est ça

C’est une danse qui s’ dans’ en France

La polka oui c’est ça

C’est une danse qui s’ danse comm’ ça...

- Clovis Pasquier (1902-1985), La Roussière, Les Châteliers-Châteaumur (85). Enquête 1981. Fonds Arcup, Cerdo 003638

Le premier comportait une gavotte :

Tap’ tes fesses t’auras d’la galette

Tap’ ton cul t’auras d’la... ????

La fin échappe malheureusement à la compréhension dans le document d’enquête... mais qu’à cela ne tienne, libre à l’interprète d’inventer ce qu’il veut, pourvu que ça rime !

Mélodie simple pour s’amuser à faire des « pizz » au violon dont il existe plusieurs versions en bocage.

La descente harmonique dans le deuxième thème est le type même de l’exercice pour débutant : on remonte d’un degré avant de redescendre. Le second brille aussi par sa simplicité: une octave, ce qui est le cas dans beaucoup d’avant-deux. Mais je trouve que la première note aiguë sur la dominante dans le premier thème résonne comme un véritable appel à la danse. Cet air semble peu répandu ailleurs en bocage.

- Maximin Billaud (1879-1930), né à la Chapelle-Saint-Laurent (79). Voir la piste 5 pour ce violoneux de légende

Comme il arrive quelquefois, voilà deux scottishs débutant avec une étonnante proximité mélodique.

La seconde a été recueillie auprès d’une chanteuse, qui gavottait volontiers les danses. À noter que pour les femmes, dans le contexte des musiques traditionnelles de la société rurale, peu de témoignages confirment la fonction d’instrumentistes de bals ou de noces (parfois de veillées : par exemple, Mlle Germaine Defois (1891-1984) à l’accordéon diatonique lors d’une veillée au stage OSTOP 1971 à Les Aubiers), rôle attribué dans presque la totalité des cas aux hommes.

Elles étaient porteuses en revanche d’un immense répertoire chanté, recouvrant tous les domaines de la vie. La masculinité dominante, dans ces contextes comme ailleurs, n’est plus à démontrer depuis longtemps.

- Pierre Faucher (1908-1997), né à La Chapelle-Largeau (79), domicilié à Treize-Vents (85). Enquête 1978. Fonds Arcup, Cerdo 003689_05

- Mme Poiron (1898-1985), née à Saint-Aubin de Baubigné. OSTOP 1971 Les Aubiers (79). Fonds Arcup.

Lors de nos rencontres avec ces violoneux, nous avions tenté de faire des enquêtes ciblées sur leurs apprentissages respectifs du violon, en les réunissant. Le résultat, très intéressant, montrait les similitudes, la proximité des mélodies (ils résidaient à peu de distance les uns des autres).

En revanche, la variété des airs était étonnante, ainsi que leur façon de mener à la goule, très personnelle et surtout efficace, notamment sur les différentes figures d’avant-deux.

Lors des veillées organisées avec l’Arcup, on mesurait leur habileté de meneurs de danses.

Pierre Faucher, passionné par l’instrument, s’était mis à fabriquer des violons taillés «au couteau» sur ses vieux jours, dont un exemplaire est présenté au musée L’Abbaye à Mauléon (79).

François Jobard (à gauche) et Auguste Brosset (à droite) aux violons

François Jobard (à gauche) et Auguste Brosset (à droite) aux violons

- Pierre Faucher (1908-1997), né à La Chapelle-Largeau (79), domicilié à Treize-Vents (85). Enquête 1981. Fonds Arcup, Cerdo 003619

- François Jobard (1908-1985), La Petite Bergerie, Saint-Martin-des-Tilleuls (85). Enquête 1982. Fonds Arcup, Cerdo 003648_09

- Auguste Brosset, dit Dudu (1908-1984), Les Noirs, La Verrie (85). Enquête 1979. Fonds Arcup, Cerdo 003805_05

Exception à la règle (mais il en faut toujours), Gabriel jouait de l’ocarina.

Son répertoire de danses venait, en partie, de son père, qui lui avait rapporté son premier ocarina en métal, après la Première Guerre mondiale (instrument de poche, très commun chez les soldats).

Lors de nos rencontres, il jouait sur un instrument plus récent, en terre cuite émaillée, rapporté du régiment, recollé à la suite d’une cassure...

La dernière mélodie s’apparente plutôt aux danses maraîchines (dans le marais au nord de la Vendée).

Lors de nos rencontres, Robert attribuait la première valse à Baptiste Girard (1863-1946), violoneux très connu de La Forêt-sur-Sèvre (79), ayant fait partie des maîtres de la génération précédente pour plusieurs joueurs du bocage bressuirais.

La seconde paraît plus récente (années 1920-1930) : en témoigne le vocabulaire du début de refrain qu’il nous a chanté :

Vas-y ma poulette, tricote des gambettes...

Ce répertoire faisait partie des airs à la mode du temps de leur jeunesse.

Robert Gilbert au violon

Robert Gilbert au violon

La première scottish faisait partie du répertoire de nombreux musiciens dans le bocage vendéen.

La deuxième était interprétée par le célèbre clarinettiste de bals et de noces Gabriel Ouvrard, musicien enregistré dès 1965 aux éditions Barclay avec le groupe Les Joyeux Vendéens du Boupère, et que nous avons pu rencontrer par la suite dans nos enquêtes à partir de 1971.

Il avait joué avec Joachim Poitevineau, un des premiers violoneux enregistrés sur un disque d’Alan Lomax (cité par John Wright dans « L’homme qui murmurait à l’oreille des violons », entretien avec John Wright par Jean-François Vrod, publié dans l’ouvrage collectif Violon Populaire, le caméléon merveilleux, Saint-Jouin-de-Milly, Modal, 2003).

La grande disponibilité de ces deux musiciens durant leur retraite en faisaient des complices, animateurs incontournables lors des veillées, des stages et même en interventions scolaires...

Marius a hébergé Bourdounau (cf. piste 5) dans sa jeunesse, souvent de passage chez lui dans sa ferme, lui empruntant un violon lorsqu’il avait égaré le sien.

L’élève dépannait alors le maître et dixit Marius, le violon revenait avec une sonorité ayant miraculeusement changé de nature !

Marius Huguet au violon

Cet enchaînement donne un aperçu de la « parenté » mélodique sur l’attaque du thème, avec un coup d’archet plus «lié» sur le premier, selon le style d’Eugène, et plus «détaché» sur le second, jeu caractéristique «endiablé» des deux frères qui avaient appris avec leur père, violoneux.

Marcel (à gauche) et Alexis (à droite) Bregeon

Marcel (à gauche) et Alexis (à droite) Bregeon

- Eugène Blanchard, Monsireigne (85). Enquête 1977. Fonds Arcup, Cerdo 004165-1_30

- Alexis (1911-2000) et Marcel (1920-2020) Bregeon, nés à Les Châtelliers-Châteaumur (85), domiciliés à Saint-Mesmin (85). Enquête 1975. Fonds Arcup, Cerdo 004157-1_02

Le premier air, chanté par Mme Oscar, est inspiré de la chanson Le mariage de Colette (chanson type Le mariage de Rosette, référence Coirault 5702) dont de multiples versions ont été recueillies dans le bocage. Le rythme et la mélodie ont été légèrement modifiés par Jany Rouger pour s’adapter à une marche.

Voici le premier couplet :

C’est aujourd’hui, Colette a s’y marie (bis)

Elle prend un homme qui a quatre-vingt-dix ans

La pauv’petit’ Colette elle n’a s’ment pas quinze ans...

Le second refrain de noces a été recueilli par J.-J. Chevrier et A. Ribardière dans le sud de la Vienne : on s’approche du Limousin...

Vous nous verrez pas pu longtemps pères et mères de famille

Vous nous verrez pas pu longtemps faire l’amour à vos filles

Si vous aviez du bon vin blanc

vous nous verriez bén pu souvent

Vous nous verriez bén pu souvent pères et mères de famille (ou : faire l’amour à vos filles)

Vous nous verriez bén pu souvent caresser vos barriques.

Le troisième et dernier air a été recueilli auprès de Louis Piard, qui le jouait au violon, à Saint-Romain (86), par Jean-Jacques Chevrier, toujours dans le sud de la Vienne, terrain d’enquête du groupe La Marchoise. Par respect pour la mariée, nous ne rapporterons pas ici les paroles complètes chantées par Mme Piard...

C’est une p... que je tiens que j’emmène

C’est une p... que je tiens par la main... !

- Mme Oscar, Les Aubiers (79), enregistrée au stage OSTOP 1971. Cerdo 004226_05

- Louis Migot, Lizant (86) et Marcel Rogeon, Saint Pierre d’Exideuil (86). Enquêtes 1976 de Jean-Jacques Chevrier et Alain Ribardière. Cerdo 004081_02 / 001912-1_12

- M. Louis Piard et Mme Piard, Saint-Romain (86). Enquête de Jean-Jacques Chevrier. Cerdo 004080_10

Imitant le son des premiers phonographes et autres modernités dans les années 1920-30, le violon jazz, ou «à pavillon», a été pratiqué par plusieurs violoneux dans le bocage (Maximin Rambaud, Albert Girardeau, Marcel Fortin, Paul Gabard...) et ailleurs.

À son propos, Abbé disait : « o dounét pu loén...»

Il est encore populaire en Transylvanie (Roumanie).

On cherchait bien sûr à jouer sur cet instrument le répertoire qui allait avec la mode de l’époque.

Albert Girardeau au violon lors d'un tournage pour une émission régionale en 1972

- Paul Micheneau (1904-1998), Moncoutant (79), rushes des Noces de lapin, Pierre Gurgand, 1987

- Albert Girardeau (1911-1999), dit Abbé, La Boitardière, Saint-Marsault (79). 1982. Cerdo 003642_07

En vente sur le site de l'AEPEM